CGI’s ScienceTruth: Why is the Night Sky Dark?

Posted By: RumorMail

Date: Saturday, 2-Aug-2025 11:00:25

www.rumormill.news/257763

CGI 회원인 ScienceTruth가 제출한 게시물입니다.

****************************

위네무카 고급 연구소에서 다음을 소개합니다.

밤하늘이 어두운 이유

과거에는 무한하고 영원한 우주에서는 밤하늘 어디를 보든 별이 보여야 한다는 주장이 있었습니다. 밤하늘에는 마치 울창한 숲 한가운데서 나무줄기를 바라보듯 별들이 어깨를 나란히 하고 서로 겹쳐 있어야 합니다. 우리가 위를 올려다보면 하늘의 작은 구멍 하나하나에도 별이 있어야 합니다. 이 때문에 밤하늘은 매우 밝고, 빛으로 가득 차거나, 심지어 타오르고 있어야 합니다. 그런데 왜 그렇지 않은 걸까요? 이 문제는 수백 년 동안 논쟁의 대상이었습니다. 많은 저명한 철학자와 과학자들이 이 역설에 대해 의견을 제시해 왔습니다. 역사 기록에 따르면 이 주장은 1500년대 중반 토마스 디게스, 1610년 요하네스 케플러, 1700년대 에드먼드 핼리, 1823년 독일 천문학자 하인리히 빌헬름 올버스, 1848년 산문시 에세이 “유레카”의 에드거 앨런 포, 1901년 켈빈 경, 1908년 칼 샤를리에, 1974년 브누아 만델브로, 1979년 존 L. 돕슨까지 거슬러 올라갈 수 있습니다. 올버스가 1823년 이 주장을 저술하면서 역설로 널리 알려졌고, 이후 올버스의 역설로 알려지게 되었습니다. 올버스의 역설은 우리 밤하늘의 관측된 어둠이 무한하고 영원한 정상 상태 우주, 또는 일부 종교에서 주장하는 것처럼 유한하고 수명이 짧은 우주라는 명백한 사실과 모순되는 것처럼 보인다는 주장입니다.

올버스의 역설은 다음과 같습니다. 우주가 모든 실용적인 목적을 위해 무한하고 정적인 것이라면, 지구에서 어떤 각도로 보든 시선은 별의 표면에서 끝나게 됩니다. 게다가, 거의 무한히 오래된 우주에서는 지금까지 빛났던 모든 별의 빛이 우리 눈에 도달할 충분한 시간이 있었으므로, 밤하늘은 별빛으로 가득 차 있어야 합니다. 이 역설을 설명하기 위해 19세기 과학자들은 별들 사이의 먼지 구름이 별빛을 흡수하고 있다고 생각했습니다. 후대 과학자들은 먼지 자체가 별빛 에너지를 너무 많이 흡수하여 빛나야 한다고 주장했습니다.

역설에 대한 현재 받아들여지는 어느 정도 만족스러운 해결책을 제시한 최초의 사례는 켈빈 경이 1884년 “볼티모어 강의”에 나중에 추가한 논문을 수정하여 1901년 “철학 잡지”에 게재한 것과, 에드거 앨런 포가 1848년에 발표한 산문시 에세이 “유레카”입니다. 포는 이 에세이에서 켈빈의 후기 과학적 주장의 여러 질적 측면을 흥미롭게도 예견했습니다. [1] 포는 다음과 같이 썼습니다.

“별들이 끝없이 이어진다면, 하늘의 배경은 은하계가 보여주는 것과 같은 균일한 광도를 우리에게 보여줄 것입니다. 그 모든 배경 속에 별이 존재하지 않는 지점은 절대 존재할 수 없기 때문입니다. 따라서 이러한 상황에서 망원경이 무수히 많은 방향으로 발견하는 빈 공간을 이해할 수 있는 유일한 방법은 보이지 않는 배경의 거리가 너무나 광대하여 거기에서 나오는 어떤 광선도 아직 우리에게 도달하지 못했다고 가정하는 것입니다.” 포는 방금 언급한 주장을 즉시 부정하며 이렇게 말합니다. “그렇다고 한다면 누가 감히 부정할 수 있겠습니까? 저는 단순히 그렇게 믿을 만한 근거의 그림자조차 없다고 주장합니다.” 포는 ‘무한한’ 우주가 아니라 ‘유한한’ 우주를 지지했습니다. 켈빈 역시 유한한 우주라는 입장을 취했지만, 포가 잘 제시하고 비판했던 주장을 그대로 받아들여 수학적 공식화에 적용했습니다. 수학계는 이 공식을 매우 사랑하고 진실로 받아들였습니다.

다시 말해, 포는 부정 논증에서 다음과 같이 제안했습니다. 우주의 무한한 크기는 우리 하늘의 모든 지점에 별이 나타나야 하지만, 빛의 속도는 유한하고 무한대는 너무나 크기 때문에, 가장 멀리 떨어진 배경 별들 대부분에서 빛이 아직 우리에게 도달하지 못했다는 것입니다. 흥미롭게도, 1830년대에 이르러 빛의 속도를 측정한 여러 실험 결과, 그 속도는 초당 167,000마일로 측정되었는데, 이는 현재 우리가 측정하는 속도의 거의 90%에 해당하며, 포는 이 사실을 언급합니다. 그러나 포와 켈빈 모두 우주보다 유한한 크기를 선호했기 때문에, 하늘이 어두운 이유를 계산적으로 결정하기 위해서는 우주 자체의 크기가 아니라 우리가 볼 수 있는 우주의 크기를 계산해야 했습니다. ‘우리가 볼 수 있는 우주의 크기’라는 주장은 새로운 통찰력이었습니다.

포를 옹호하며 포는 그의 저서 『유레카』의 다른 부분에서 다음과 같이 썼다. “이 지각 가능한 우주, 즉 이 성단들의 집합이 일련의 성단들의 집합 중 하나일 뿐이며, 나머지는 멀리서 보이지 않는다는 유비적 추론을 할 권리가 우리에게 있는가, 없는가? 그 빛의 확산이 너무 강해서 우리에게 도달하기도 전에 망막에 빛이라는 인상이 생기지 않기 때문이다. 혹은 이 형언할 수 없을 만큼 먼 세상에는 빛이라는 발산이 전혀 없기 때문이다. 혹은 마지막으로, 그 간격이 너무 넓어서 우주에 존재한다는 전기적 신호가 – 수많은 세월이 흘렀지만 – 아직 그 간격을 넘지 못했기 때문이다.” 포는 『유레카』를 집필하는 여러 과정을 통해 진실에 대한 끊임없는 추구와 아마도 자신의 논리가 이끄는 대로 따라갔기 때문에 다양한 관점의 믿음을 경험한다. 그의 논리는 우리 은하, 혹은 당시 ‘성운’이라고 불렸던 은하가 수많은 ‘성단’ 중 하나일 뿐이며, “멀리서도 보이지 않는” “성단들의 성단”이 존재한다는 것을 이해하는 데까지 그를 이끌었습니다. 포는 우주의 은하 구조를 이해하는 문턱에 서 있었고, 다른 은하를 관찰하기 훨씬 전부터 그렇게 했습니다!

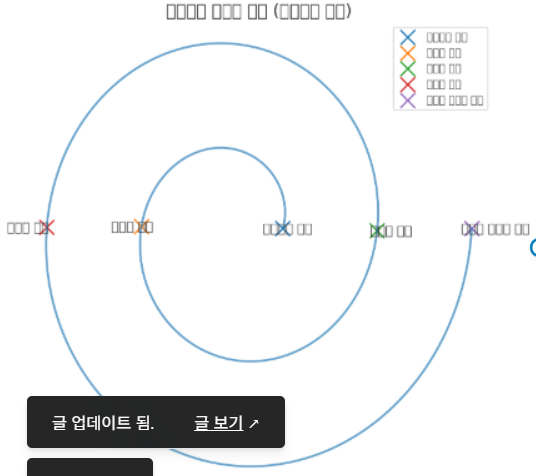

20세기까지 별, 우주, 그리고 우주에 대해 알려진 바에 따르면, 우주는 무한히 오래되었고, 무한히 크며, 그 전체가 기본적으로 변하지 않는다는 것은 매우 합리적인 것처럼 보였습니다. 그러한 우주에서 올버스의 역설은 실질적인 문제였습니다. 인간의 종교 세계에서도 이는 큰 문제였습니다. 우주는 아직 어린 나이임에도 불구하고 하늘의 작은 점 하나하나에 별이 보일 만큼 충분히 커야 한다는 것이었습니다. 19세기와 20세기 초, 우주의 ‘은하 구조’는 아직 천문학에 의해 이해되지 않았습니다. 실제로 천문학자들은 1930년대까지 우리 은하 외에 다른 은하가 존재한다는 사실조차 알지 못했습니다. 그러다가 갑자기 우주에 수많은 은하가 있다는 사실을 깨달았습니다! 이전에는 우주가 별들로 가득 차 있고, 별들이 우주 전체에 다소 균일하게, 아니 어쩌면 무작위로 분산되어 있다고 생각했습니다. 은하가 섬, 혹은 섬들이 모여 이루어진 집단처럼 서로 엄청나게 멀리 떨어져 있으며, 그 사이에는 별이 전혀 없는 거대한 공허가 있다는 사실은 알려지지 않았습니다. 최근에 발견된 이 사실은 우리가 관측하는 우주의 전체 부피를 고려하면 별빛 플럭스 밀도가 엄청나게 감소한다는 것을 의미합니다. 우주의 이러한 ‘섬 은하’와 ‘성단의 성단’ 구조는 밤하늘이 어두운 이유의 주요 원인입니다! 별빛으로 빛나는 은하들 사이의 어둡고 거대한 공허는 우주에서 생성되는 별빛의 총량을 크게 감소시킵니다. 섬 은하 사이의 어둡고 거대한 공허가 빛나는 별들로 가득 차 있다면, 우리의 밤하늘은 정말 빛으로 가득 찰 것입니다!

이 역설에 대한 또 다른, 더 현대적인 부분적 답은 적색 편이입니다. 먼 은하의 적색 편이, 즉 성간 먼지와 아마도 은하간 먼지에 의한 흡수와 재방사로 인해 빛의 파장이 길어지는 현상은 별빛을 가시광선 영역에서 적외선 영역으로 이동시키는데, 이 영역은 우리 눈에는 보이지 않습니다.

1908년 칼 샤를리에가 제안하고 1974년 브누아 만델브로가 재발견한 역설적 해결책은 우주의 별들이 계층적 ‘프랙탈’ 우주론으로 분포되어 있다면, 고려되는 영역의 평균 밀도는 크기가 커질수록 감소한다고 가정합니다. 이는 거리가 멀어질수록 점점 더 어두워지는 하늘을 요구합니다.

존 L. 돕슨은 1979년 자비 출판한 팸플릿 “아드바이타 베단타와 현대 과학”에서 “밤하늘이 어두운 이유는 우리가 볼 수 있는 먼 은하에서 오는 복사의 적색 편이가 그 복사의 에너지를 일부 빼앗아 가기 때문입니다. 하지만 대부분 밤하늘이 어두운 이유는 약 150억 광년 너머에서 오는 복사의 적색 편이가 그 복사의 모든 에너지를 빼앗아 아무것도 볼 수 없게 만들기 때문입니다.”라고 설명합니다. 150억 광년이라는 거리는 물론 수정의 여지가 있지만, 돕슨의 예리한 관찰에 따르면, 거리에 따른 적색 편이는 우리가 정보를 수신할 수 없는 ‘경계’를 만들어냅니다. 충분히 먼 거리에서는 적색 편이로 인해 ‘수신 데이터’가 ‘0’으로 완전히 줄어들고, ‘관측 우주’에 대한 ‘주관적 경계’가 나타나기 때문입니다. 돕슨은 이렇게 덧붙입니다. “사실, 이 경계를 설정하는 것은 적색 편이에 대한 우리의 해석이 아니라 적색 편이 그 자체이며, 이는 실제 경계가 아니라 관측 경계입니다. 이는 방문할 수 있는 경계가 아닙니다. 관측자는 항상 모든 방향으로 동일한 거리에 있습니다.” 우리가 ‘인지할 수 있는 우주’의 이 ‘관측 경계’는 밤하늘의 암흑 역설 해결에 대한 돕슨의 위대한 공헌 중 하나이며, 적색 편이를 통해 이를 뒷받침하는 것은 그의 현대적인 관점입니다.

우리가 관측할 수 있는 우주의 부분은 우주 전체의 유한한 부분입니다. 따라서 우리는 모든 별을 볼 수는 없고, 관측 가능한 우주의 유한한 수의 별만 볼 수 있습니다. 관측 가능한 우주의 이 유한한 부피 안에 있는 별들의 밀도는 매우 낮아 지구에서 어떤 시선이든 별을 볼 가능성보다 별을 보지 못할 가능성이 더 높습니다. 따라서 우주의 나이가 유한하든 무한하든, 크기가 유한하든 무한하든, 우리가 관측할 수 있는 유한한 공간 안에는 어떤 각도로든 유한한 수의 별만 존재할 것입니다.

노팅엄 대학교 연구진이 NASA 허블 우주 망원경의 이미지를 재평가하기 위해 15년간 진행한 심혈을 기울인 프로젝트에서 관측 가능한 우주의 별 수는 이전에 생각했던 것보다 훨씬 많다는 것을 발견했습니다. 관측 가능한 우주에 얼마나 많은 은하가 있는지에 대한 답을 찾기 위해 수십 년이 걸렸습니다. 1990년대 초 이후 관측 결과 천문학자들은 그 수가 약 1,000억 개라고 생각했지만, 새로운 인구 조사 결과는 그들의 추정치가 너무 낮음을 시사합니다. 실제로 밤하늘에는 은하가 최소 20배 더 많은 약 2조 개에 달하며, 이는 밤하늘을 밝게 만들 만큼 충분한 별들이 충분히 있음을 시사합니다. 또한, 그들은 새로운 수학적 모델을 사용하여 현재 세대의 망원경으로는 아직 관측할 수 없지만 이론적으로 관측 가능한 우주 영역에 있는 은하의 존재를 추론했습니다. 천문학자들은 새롭게 고려된 이 은하들이 너무 멀리 떨어져 있기 때문에 별빛이 은하 간 먼지와 가스에 완전히 흡수된다고 결론지었습니다. 이는 우리가 현재 보고 있는 은하의 수와 질량을 합산하려면 이론적으로 관측 가능한 우주에 너무 희미하고 멀리 떨어져 있어서 현재의 망원경으로는 볼 수 없는 은하가 90% 더 있어야 한다는 놀라운 결론으로 이어졌습니다. 저자들은 또한 멀리 떨어져 있고 적색 편이된 은하의 빛이 우주의 공허 속에서 가스와 먼지에 흡수되었다가 우리 눈에는 보이지 않는 적외선과 더 낮은 파장으로 다시 방출될 수 있다고 제안합니다.

우리 은하에서는 모든 별에서 방출되는 빛 중 일부가 성간 먼지에 흡수됩니다. 사실, 우리는 우리 은하의 중심(또는 ‘반대쪽 절반’)을 가시광선으로 직접 관측할 수 없으며, 오직 낮은 주파수와 높은 주파수, 즉 전파와 X선 스펙트럼 파장으로만 볼 수 있습니다. 우리 은하 중심부와 우리 은하와 중심부 사이의 나선팔에 있는 먼지가 없었다면, 우리 은하는 밤하늘의 가시광선 파장에서 훨씬 더 밝았을 것이고, 전체가 상현달처럼 밝았을지도 모릅니다!

밤하늘이 빛으로 타오르는 대신 왜 어두운지에 대한 의문은 우주의 본질에 대한 놀랍도록 흥미로운 결론으로 이어질 수 있습니다. 그러니 다음에 별의 아름다움에 경외감을 느낄 때, 어둠의 심오한 의미도 생각해 보세요!

결론적으로; 올버스는 옳았고, 디게스, 케플러, 핼리, 포, 켈빈, 샤를리에, 만델브로, 돕슨도 옳았습니다. 그들은 밤하늘이 한낮의 태양만큼 밝아야 한다는 논리적 추론을 놓고 고민했고, 실제로 그렇습니다! 그들이 깨닫지 못한 것은 밤하늘이 우리에게만 어둡다는 것입니다. 만약 그들과 우리가 전파, 마이크로파, 적외선, 자외선, X선, 감마선 파장에 민감한 눈을 가지고 있었다면, 그들은 역설을 결코 보지 못했을 것입니다. 오히려 빛을 보았을 것입니다!

[1] 포에 관하여 – 켈빈이 “유레카”를 읽었을까요? 저는 그가 읽었다고 감히 생각합니다! 그리고 저는 많은 다른 사람들도 읽었을 것이라고 생각합니다!! “유레카”는 당대와 20세기, 그리고 21세기에 걸쳐 여러 유명 출판사에서 출판되고 재출판된 오랜 역사를 가지고 있기 때문입니다. 포는 “유레카”에서 자신의 다른 여러 아이디어들을 탐구하는데, 이 아이디어들은 20세기에 더욱 발전하여 빅뱅 이론, 블랙홀, 그리고 우주의 맥동 이론(이는 힌두 철학으로 기원전과 로마 시대로 거슬러 올라갑니다)과 같은 개념들을 낳았습니다. 그리고 아마도 가장 중요한 것은 우리 은하가 거의 끝없이 이어지는 “섬 성운” 중 하나일 뿐이며, 모든 성운은 그 본질과 특성에서 자율적이며, 그 수많은 성운들 사이로 사라져 간다는 생각입니다. 이는 에드윈 허블이 1930년대에야 확증했습니다.

포는 또한 원자의 구조가 우리 태양계의 구조와 우주의 구조와 유사하다고 비유했습니다. “이제 우리의 개념을 확장하여, 이 각각의 체계를 그 자체로 하나의 원자로 간주해 보자. 사실, 우리가 이 체계들을 우주를 구성하는 무수히 많은 체계 중 하나에 불과하다고 생각할 때, 이 체계는 원자이다. 그렇다면 모든 체계를 거대한 원자에 불과하며, 각 원자는 그것을 구성하는 실제 원자의 특징인 단일성을 향한 뿌리 깊은 경향을 가지고 있다고 볼 때, 우리는 곧바로 새로운 집합체 질서에 접어들게 된다.”

포는 계속해서 이렇게 말합니다. “그러므로 우리는 우주의 고립성을 이해합니다. 우리는 감각으로 파악하는 모든 것의 고립성을 감지합니다. 우리는 하나의 성단들이 존재한다는 것을 압니다. 이 성단들을 중심으로 사방으로 헤아릴 수 없이 넓은 우주의 광활함이 인간의 지각으로는 닿을 수 없는 영역으로 확장되어 있습니다. 그러나 감각으로부터 더 이상의 증거가 부족하여 이 별들의 우주의 한계에 대해 우리가 잠시 멈춰 설 수밖에 없다고 해서, 우리가 도달할 수 있도록 허용된 것 너머에 물질적인 지점이 실제로 존재하지 않는다고 결론짓는 것이 옳은 일일까요? 우리는 이 지각 가능한 우주, 즉 이 성단들의 성단이 일련의 성단들 중 하나일 뿐이며, 나머지 성단들은 멀리서 볼 수 없다고 추론할 유비적 권리가 있을까요? 빛이 우리에게 도달하기 전에 너무 과도하여 확산되어 망막에 빛이라는 인상을 남기지 못하기 때문입니다. 또는 이 형언할 수 없을 만큼 먼 곳에 빛이라는 발산이 전혀 없기 때문입니다. 세계들 – 또는 마지막으로, 그 간격이 너무나 광대해서, 우주에 존재한다는 전기적 신호가 – 수많은 세월이 흘렀지만 – 아직 그 간격을 넘지 못했다는 사실에서 비롯된 것일까요? 우리에게 추론할 권리가 있을까요? 이러한 환상을 볼 근거가 있을까요? 만약 우리에게 어느 정도라도 그러한 환상을 볼 권리가 있다면, 우리는 그 무한한 확장을 볼 권리가 있습니다.

“우주가 그 구성 물질의 장엄함과 그 영적인 목적의 숭고함에 걸맞는 시대를 거쳐 지속되기 위해서는, 원래의 원자 확산이 상상할 수 없을 정도로, 무한하지 않을 정도로 이루어져야 했습니다. 한마디로, 별들이 보이지 않는 성운에서 가시적인 상태로 모여들어야 했습니다. 성운에서 응고되어 회색으로 변하며, 형언할 수 없을 만큼 많고 복잡한 생명 발달의 변이들을 탄생시키고 죽여야 했습니다. 별들이 이 모든 것을 해내야 했습니다. 모든 것이 필연적인 종말이 다가오는 거리의 제곱에 반비례하는 속도로 하나로 돌아가는 시기에, 이 모든 신성한 목적을 온전히 성취할 시간을 가져야 했습니다.”

포는 “유레카”를 자신의 가장 중요한 작품으로 여겼고, 다른 모든 저작보다 뛰어나며, 가장 기억되어야 할 작품으로 여겼습니다!! 버크민스터 풀러처럼, 그는 확실히 풍부한 어휘력을 지녔습니다. “유레카”는 정말 놀랍습니다!

위네무카 고등연구소에서 제공하는 정보는 교육 목적으로만 제공됩니다. 유익한 과학 논문으로 구성된 ‘거리의 남자 시리즈’는 일상생활에 대한 준기술적인 답변을 제공하기 위해 제작되었습니다.

우주가 알 수 없는 광활한 거리로 뻗어 있는 일련의 ‘섬 성운’으로 이루어져 있다는 포의 논리와 관련하여 그는 이렇게 썼습니다. “은하는 제가 설명해 온 성단 중 하나에 불과하지만, 망원경만으로는 때로는 하늘의 여러 구역에서 희미한 흐릿한 점으로 우리에게 드러나는 잘못 알려진 ‘성운’ 중 하나에 불과합니다. 우리는 은하수가 이 “성운” 중 가장 작은 것들보다 더 광범위하다고 생각할 이유가 없습니다.”